作者简介:武小燕(2000-),女,硕士研究生,主要从事合成气制备低碳烯烃研究。魏国强(1981-),男,博士,副教授,主要从事有机固废高值化利用研究。

低碳烯烃是现代化学工业的基石,其核心产品是合成纤维、塑料、橡胶等高分子材料极为重要的中间体,低碳烯烃的产量是衡量一个国家石油化工行业发展水平的重要标志。对合成气制低碳烯烃的主要工艺路线进行综述,归纳合成气经费托合成及双功能催化体系制备低碳烯烃的主要反应机理,详细讨论了不同工艺路线的催化剂的研究进展,并总结合成气一步法制备低碳烯烃产物影响因素,解析了不同催化剂的失活机理,最后对未来高效催化剂的发展方向进行展望。合成气制低碳烯烃催化剂的高速发展,可为我国“双碳”目标约束条件下由生物质经非石化路线制备低碳烯烃提供理论支撑。

Light olefins are the cornerstone of the modern chemical industry, the core products of which are the important intermediates for the preparation of fibers, plastics, rubber and other polymer materials. The production of low-carbon olefins is an important indicator to measure the development level of a country's petrochemical industry. In this work, the main process routes of syngas to produce light olefins were reviewed. The main reaction mechanisms of producing light olefins from syngas via Fischer-Tropsch synthesis and bifunctional catalytic system were summarized. The research progress of catalysts in different process routes was discussed in detail. The influencing factors of low olefin products from syngas by one-step method were summarized, and the deactivation mechanisms of different catalysts were analyzed. Finally, the development direction of high-efficiency catalysts in the future was prospected. The rapid development of catalysts for the synthesis of light olefins from syngas can provide theoretical support for the preparation of light olefins from biomass via non-petrochemical routes under the constraint of the "carbon peaking and carbon neutrality" goal in China.

作为现代化学工业的基石, 低碳烯烃($\mathrm{C}_{2}^{=} \sim \mathrm{C}_{4}^{=}$)是合成纤维、塑料、橡胶等高分子材料及多种化工品极为重要的中间体, 在国民经济中占据重要地位。其中, 乙烯被称为“ 石化工业之母” , 是全球需求量最大化学品之一, 乙烯产量已成为衡量国家化工发展水平的重要标准。丙烯是通用的石油化学产品, 可用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙醇、苯酚和丙酮等多种重要的有机化工原料。丁烯主要用于制备丁二烯, 进而生产不同类型的合成橡胶, 在电子和汽车行业的应用广泛。随着我国经济增长以及“ 一带一路” 倡议等的推进, 我国低碳烯烃市场需求持续增加, 2022年我国乙烯产量4 168万吨, 但表观需求超过3 022万吨。丙烯产量4 333.8万吨, 表观需求超过4 470万吨, 低碳烯烃供求矛盾日趋尖锐。

当前低碳烯烃主要来源于石脑油或轻柴油的催化裂化, 或以煤/天然气为原料先制备合成气再通过合成甲醇/二甲醚来制备低碳烯烃[1, 2]。针对我国“ 富煤、贫油、少气” 的能源资源禀赋, 开发非化石能源(生物质)路线制备低碳烯烃技术是国内研究的热点, 对于提高低碳烯烃产能、保障国家能源安全和应对当前能源环境问题具有重要意义。

以煤炭、天然气、生物质等资源经气化获得合成气制备低碳烯烃有两种途径。第一种是两步法(间接法):主要包括德国Lurgi公司开发的甲醇制丙烯(methanol to propylene, MTP)工艺、美国UOP公司开发的甲醇制烯烃(methanol to olefins, MTO)工艺以及中国科学院大连化学物理研究所开发的甲醇制烯烃(MTO、DMTO)新工艺[3]。其反应机理为合成气首先转化为甲醇, 随后甲醇在催化剂作用下生成以乙烯、丙烯为主的低碳烯烃[4, 5]。第二种是一步法(直接法):合成气在催化剂作用下直接制备低碳烯烃。目前“ 两步法” 工艺成熟, 已经实现工业化, 但反应流程长, 操作复杂, 水耗能耗较高。相比而言, 合成气一步法制烯烃具有反应流程更短、水耗能耗低、产物转化率高等优势, 已成为合成气制备低碳烯烃研究的热点。

合成气一步法制低碳烯烃工艺有费托合成和双功能催化两种。

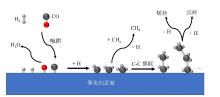

费托合成(Fischer-Tropsch synthesis, FTS)是合成气(CO和H2)经改性的费托合成催化剂产生碳氢化合物和醇的反应。该技术是由德国科学家Han Fischer和Fischer Tropsch共同开发, 目前已经研究了将近一个世纪。费托合成反应复杂, 产物众多, 研究者对FTS反应的机理有多种论述, 但尚未形成统一共识。目前, 人们普遍认为反应通过碳化物机制进行(图1), 即CO在催化剂表面吸附解离形成活性物质, 然后与活化后的H2反应形成CHx(CH、CH2、CH3)物种, 通过亚甲基(-CH2-)的逐步插入实现链增长, 形成中间体CnHm(n ≥ 2), 最后中间体CnHm通过进一步的加氢或脱氢生成烷烃或者烯烃。这是一个表面聚合反应, 产物复杂且遵循ASF(Anderson-Schulz-Flory)分布规律。因此, 为了增大低碳烯烃的选择性, 克服ASF分布规律, 阻止烯烃的二次加氢反应, 开发高性能的催化剂是关键。Fe和Co是最适合用于费托反应的两种金属, 这两类催化剂也常被选作费托合成制备烯烃(Fischer-Tropsch to olefins, FTO)催化剂进行研究。

在费托合成过程中, 催化剂需要同时实现C-O键活化和C-C耦合反应, 以合成所需的低碳烯烃。然而, C-O键活化通常导致醇、醚等氧化物种的生成, C-C耦合则生成长链烃。产物的高选择性和合成气的高转化率之间呈现“ 跷跷板效应” 。为了精确控制碳碳键耦合, 避免其过度氢化为烷烃, 研究人员将CO加氢制甲醇(类似甲醇的中间产物)和甲醇(类似甲醇的中间产物)制烯烃两步反应耦联起来, 实现由合成气到低碳烯烃的高选择性转化[6]。1986年, DENISE等[7]将Cr2O3/ZnO与丝光沸石耦合, 成功制备对低碳烯烃具有高选择性的双功能催化剂。2014年, CHEN等[8]制备了一种核壳型催化剂, 以CuO-ZnO-Al2O3(甲醇合成催化剂)为核, 以SAPO-34(MTO催化剂)分子筛为壳, 实现了低碳烃类的高效转化。2015年, LI等[9]制备了一种三层核壳型催化剂, 其内核为Zn-Cr氧化物, 中层为SiO2, 外壳为SAPO-34分子筛; 其中包裹于Zn-Cr氧化物外层的SiO2用作合成SAPO-34分子筛的硅源, 但SiO2层过于致密导致低CO转化率(4.2%)和高低碳烷烃产率(58.1%)。尽管上述研究都尝试将甲醇合成催化剂与MTO催化剂整合, 但由于合成气制甲醇和MTO所需的反应条件相互冲突, 难以在同一催化剂上实现两种反应的集成。

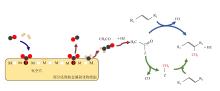

2016年JIAO等[10]提出了一种由金属氧化物和分子筛组成的双功能催化体系(oxide-zeolite, OX-ZEO)。在复合催化剂中, 共活化和C-C偶联反应分别在还原的尖晶石氧化锌表面和沸石孔中进行。该催化剂在400 ℃、1.5 MPa、H2/CO = 1.5的反应条件下, CO转化率为17%时, 低碳烯烃选择性达到80%。C2 ~ C4烯烃选择性明显高于改性的铁基催化剂制烯烃的选择性, 打破了ASF分布的限制。随后, CHENG等[11]报道了另一种ZnZrOx/SAPO-34复合催化剂, 反应机理如图2所示。在CO约10%的转化率下, 对C2 ~ C4烯烃的选择性达到了70%, 同样打破了ASF分布的限制。这两项研究为合成气高选择性转化制备轻质烯烃开辟了新的途径。与SAPO-34结合的Zn基氧化物也逐渐被应用在该领域。

| 图2 ZnZrOx/SAPO-34复合催化剂制备低碳烯烃反应机理[11]Fig. 2 Reaction mechanism of ZnZrOx/SAPO-34 composite catalyst for preparing low-carbon olefins[11] |

尽管双功能催化剂的研究取得了相当大的进展, 但对于反应中间物种的认知和形成路径仍存在争议。目前学者们认为主要存在两种不同的反应机理:一种是烯酮中间体[10], 金属氧化物与CO发生反应, 实现CO的活化和C-O键的断裂, 生成活性炭物种, 随后, 与CO进一步反应, 转化为烯酮中间体[12](图3); 另一种是甲醇/二甲醚中间体[13], 氧化物表面的多配位羟基物种与CO产生相互作用, 生成稳定的甲酸盐物种, 进而与H2反应生成甲醇/二甲醚(图4)。在这两种情况下, CO和H2被金属氧化物活化形成反应中间体, 随后中间体被转移到沸石中进行C-C偶联, 形成低碳烯烃。

Fe、Co、Ni和Ru等过渡金属在合成气制备烯烃过程中应用广泛。然而, 从实际应用的角度考虑, Ru资源有限, 价格昂贵。Ni易发生甲烷化反应, 并且在反应过程中会生成不稳定的羰基化合物。Fe和Co更适合于合成气一步法制备低碳烯烃反应体系。

2.1.1 铁基催化剂

铁基催化剂价格低廉, 在合成气制备低碳烯烃反应体系中二次氢化趋势弱, 生成烯烃产物的选择性高, 被广泛用于FTO反应中。当前合成气制备低碳烯烃反应常用的铁基费托催化剂见表1。

| 表1 FTS生产烯烃的铁基催化剂 Table 1 Iron based catalysts for FTS production of olefins |

碳化铁通常被认为是铁基催化剂的活性相, 其物相由ε -Fe2C、ε ′ -Fe2.2C、χ -Fe5C2、Fe7C3或θ -Fe3C等多种复杂晶相构成。不同碳化铁晶相对费托合成催化活性和产物选择性具有不同的影响。LIU等[14]发现, 在费托合成反应中, θ -Fe3C不仅能提高$ \mathrm{C}_{2}^{=} \sim \mathrm{C}_{4}^{=}$的选择性, 还可以抑制甲烷生成。而χ -Fe5C2在费托合成过程中有利于提高C5+选择性, 并抑制轻质烯烃生成[15]。AN等[16]制备了具有核壳结构的Fe3O4@Fe5C2催化剂, 在300 ℃、2.0 MPa以及H2/CO = 1的反应条件下, 低碳烯烃的选择性为18.3%, 而C5+选择性达到63.4%。此外, 研究还发现CO的转化率与Fe5C2壳的厚度呈正相关。GALVIS等[17]发现铁碳化合物纳米颗粒的大小对Fe基催化剂反应活性以及C2 ~ C4烯烃选择性产生重要影响。在温度为340 ~ 350 ℃、压强为0.1 MPa以及H2/CO = 1的条件下, 随着碳化铁粒径逐渐减小, 催化剂反应活性显著增加。

(1)助剂

添加助剂通常可以提高铁基催化剂对轻质烯烃的选择性, 最常用的助剂是碱金属。钾是铁基催化剂常用的促进剂, 不仅能够增加碳链生长概率, 还会影响催化剂的还原和碳化的程度。钠也展现了类似的催化作用。DUAN等[18]研究了添加钾对碳纳米管(carbon nanotube, CNT)负载的铁基费托合成催化剂的影响。实验结果表明, 钾可以促进更均匀和更小的铁颗粒的形成, 提高铁的碳化程度, 从而获得更高的低碳烯烃选择性和燃料产率。ZHAI等[19]采用简单的共沉淀法制备了Na/Fe5C2-ZnO催化剂, 与Fe-Zn催化剂相比, Fe-Zn-Na催化剂对CO2的选择性较低。Na的加入改变了催化剂的还原和渗碳行为, 随着Na含量的增加, 催化剂活性增加, 在Na浓度为0.81%时, 活性达到最大值, 烯烃选择性超过50%。GALVIS等[20]向Fe/α -Al2O3催化剂中加入硫和钠。在340 ℃、2 MPa及H2/CO = 1的反应条件下, 催化剂表现出较高的烯烃选择性(50%)以及较低的甲烷产量(低于20%), 证实钠通过增加链增长概率降低了甲烷的选择性。

一些过渡金属如Mn、Zn等也可用作助剂提高产物中烯烃选择性。向铁基催化剂中加入锌将导致铁活性位点分散, 增大CO转化率, 降低CO2选择性。ZHAO等[21]采用共沉淀法制备了Zn改性的铁基催化剂, 用于合成气生产轻质烯烃, 结果表明Zn影响了铁氧化物的晶相结构, 钠和钾对铁基催化剂活性具有促进作用。ZHAI等[19]将Zn作为结构促进剂制备了Na/Fe5C2-ZnO催化剂。研究表明, Zn能够促进更小Fe晶体的形成, 增加暴露表面位点, 提高催化剂反应活性。LIU等[14]设计了一种锰改性的Fe3O4微球催化剂。X射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structure, XAFS)和穆斯堡尔谱表征结果表明, Mn影响了催化剂表面碳物种的电子状态, 并且促进了碳化铁θ -Fe3C形成, 从而提高了对轻质烯烃的选择性(60.1%)。卢方旭[22]通过添加MnO2助剂, 将α -Fe2O3催化剂中低碳烯烃的选择性由36.7%提高到了51.1%, 烯烷比由2.8提高到了5.6。这是由于Mn和Fe之间的相互作用改变了Fe原子的电子状态, 促进了高效活性相Fe3C的形成。

硫也被用作促进剂来提高低级烯烃的选择性。虽然硫易导致钴基费托催化剂中毒, 但对于铁催化剂, 硫可以作为促进剂, 提高轻质烯烃的选择性, 减少甲烷的形成, 甚至可在低浓度和特定反应条件下提高催化活性。ZHOU等[23]在研究中指出, 硫的加入还可以抑制积炭生成, 制备的Fe/Al2O3-H-8S催化剂不仅表现出高活性和烯烃选择性, 同时还具有良好的抑制积炭能力。

(2)惰性载体

利用惰性载体对Fe基催化剂进行结构改性可有效提高金属活性组分分散度。具有较大比表面积的氧化铝、二氧化硅是常见的载体材料。CHEN等[24]将SiO2、α -Al2O3与α -Fe2O3进行简单机械混合制备费托合成铁基催化剂。研究发现SiO2和Al2O3能够提高催化剂的活性以及CO转化率(约为纯α -Fe2O3的3.3倍)。这归因于SiO2和Al2O3促进催化剂表面形成富含碳的ε -Fe2C相, 提高了催化剂活性。卢方旭[22]采用简单的机械混合方法制备不同载体的铁基催化剂, 包括α -Fe2O3、SiO2/α -Fe2O3、A12O3/α -Fe2O3。在相同的反应条件下进行测试, 发现A12O3/α -Fe2O3催化剂表现出较好的催化性能, CO的转化率达61.6%。与SiO2相比, Al2O3负载的铁基催化剂分散性更好, 与铁的结合能力更强, 具有更高的CO转化率和更好的烯烃选择性。为研究SiO2和Al2O3对铁基催化性能的影响, 万海军等[25]合成了Fe/Cu/K/SiO2和Fe/Cu/K/Al2O3两种不同载体的催化剂。结果表明, 与SiO2负载的铁基催化剂相比, Al2O3负载的催化剂活性虽然较弱, 但对C2 ~ C4烯烃的选择性更高, 更加稳定。

由于一些负载型铁基催化剂与金属载体相互作用, 碳材料载体在烯烃合成中表现出比传统惰性载体更大的优势。这类载体具有的惰性表面和与金属组分的弱相互作用可提供高度分散的活性金属位点和活性位点的稳定锚[26, 27, 28]。LU等[26]合成Fe/NCNTs催化剂, 用于费托合成低碳烯烃。N的掺杂增强了CNTs表面的锚点效应, 使铁纳米粒子更好地固定在载体上。该催化剂在反应过程中表现出优异的催化性能。此外, 氮的参与促进了氧化铁的还原和活性χ -Fe5C2相的形成, 增大催化剂的活性。同时, NCNTs载体的锚点效应和固有碱性可防止操作过程中活性物种和碱性位点的损失, 使催化剂具有较高稳定性。WANG等[15]合成Fe/MnK-CNTs、FeMnK/CNTs两种不同载体的催化剂, 由于Fe/MnK-CNTs催化剂具有金属-载体弱相互作用、均匀分布的促进剂以及催化剂上存在更多缺陷等优点, 对轻质烯烃的选择性和稳定性优于FeMnK/CNTs。

2.1.2 钴基催化剂

钴基催化剂具有高催化活性和优异稳定性。与铁基催化剂相比, 钴基催化剂需要更高的H2/CO比(2.0 ~ 2.2)[44], 常见的钴基催化剂见表2。金属Co[45]和钴碳化物[46, 47]是用于FTS的Co基催化剂的活性相。早期的研究认为Co2C催化合成气转化的活性很低, 且产物主要是CH4。但最近发现具有特殊纳米棱柱状结构的Co2C可以促进低碳烯烃的形成。ZHONG等[46]制备了具有显著晶面效应的特殊纳米棱柱状结构的Co2C催化剂, 暴露的(101)晶面可促进烯烃的生成。此外, (101)晶面和(020)晶面能够有效降低对CH4的选择性[48, 49, 50, 51]。可见碳化钴纳米棱柱是一种有前景的新型催化剂体系。

| 表2 FTS生产烯烃的钴基催化剂 Table 2 Cobalt based catalysts for FTS production of olefins |

(1)助剂

添加Mn的钴基催化剂可提高烯烃选择性, 但产物中长链烃类比例较高。PEDERSEN等[52]通过初始浸渍法制备用于轻质烯烃生产的CoMn/γ -Al2O3。发现Mn不仅能改变Co3O4颗粒的还原程度, 还可降低钴的表面积。在Co基催化剂中添加Mn会导致氢气程序升温还原(hydrogen temperature-programmed reduction, H2-TPR)曲线出现较高的温度峰值, 延迟Co3O4的还原, 减少甲基和CH4的生成从而抑制氢化活性。因此, 与未添加锰助剂的钴基催化剂相比, 对CH4的选择性明显降低。同时, Mn的添加提高了对轻质烯烃和C5+的选择性。ZHONG等[46]制备Mn修饰的Co2C催化剂, 在温和条件下, 低碳烯烃选择性(60%)较高, 且C2 ~ C4烯烃/烷烃比高达30, 产品分布明显偏离经典的ASF分布。

碱金属助剂常用于改善铁基催化剂性能。而用于钴基费托催化剂时, 会导致催化剂快速失活, 因而鲜有文献报道碱金属用于钴基催化剂, 改善其性能[53, 54]。GAUBE等[53]研究表明, 在钴基催化剂中加入碱金属助剂提高了CO的吸附强度, 从而提高烯烃产物选择性, 但同时也导致催化剂快速失活, 其反应速率急剧下降。LI等[55]研究了钠助剂对钴锰(CoMn)催化剂催化FTO反应性能的影响。随着Na的加入, 催化剂显示出较高的$\mathrm{C}_{2}^{=} \sim \mathrm{C}_{4}^{=}$选择性(54.2%)以及低的甲烷选择性(5.9%)。通过X射线衍射、氢气程序升温还原和透射电子显微镜等技术对催化剂进行表征发现, Na的加入可以促进(101)和(020)面暴露的碳化钴(Co2C)四边形纳米晶的形成, 最终导致产物分布与经典的ASF分布有很大的偏差。XIANG等[56]发现钾助剂促进的CoMn催化剂具有很高的含氧化合物选择性, 高达50%, 并且CO转化率超过40%。

(2)惰性载体

惰性载体在催化剂机械稳定性和活性相分散性方面发挥着重要作用。钴基催化剂大多采用SiO2作为载体[57], 但SiO2会与钴基催化剂形成硅酸钴, 导致钴活性位点减少, 催化活性降低。因此, 有研究对SiO2载体进行修饰, CHENG等[58]在SiO2表面包裹一层碳, 并将钴粒子负载于其上并在惰性气氛中焙烧。发现部分钴氧化物发生还原且分散度提高, 进一步在空气中焙烧将碳除去, 催化活性显著提高。另外, SUBRAMANIAN等[59]通过将Co纳米颗粒封装在具有中空结构的SiO2球体中, 极大提高了催化剂稳定性, 且碳氢化合物的链长分布向较低值移动。

Al2O3具有耐热性、耐磨性和低成本优势, 也是常用的载体之一。但与SiO2相比, 其与钴粒子的相互作用更强, 严重影响催化活性和产物选择性。有研究对其做出适当的改进, WANG等[60]将具有高导热性、分级大介孔结构的Al2O3@Al复合材料作为催化剂载体制备Co/Al2O3@Al催化剂, 与Co/Al2O3相比, Co/Al2O3@Al表现出更高的CO转化率和C5+ 选择性以及较低的CH4和CO2选择性。

双功能催化剂同时具备酸性和金属催化活性, 表3总结了不同双功能催化剂对产物的选择性。金属氧化物和分子筛直接影响催化剂的催化性能。

| 表3 OX-ZEO路线生产烯烃双功能催化剂总结 Table 3 Summary of bifunctional catalysts for olefin production using the OX-ZEO route |

2.2.1 金属氧化物组分对催化剂性能的影响

金属氧化物粒径和表面的氧空位直接影响催化剂的性能[14, 70, 71]。LI等[72]将不同尺寸的ZnO颗粒(15 ~ 82 nm)与SAPO-34复合催化合成气一步法转化为低碳烯烃。研究结果表明, 随着晶体尺寸的减小, 可利用活性位点增加, 低碳烯烃选择性以及碳氢化合物的时空收率显著增加。SHANG等[73]通过将Mn掺杂的ZnCrAlOy尖晶石氧化物与SAPO-34沸石结合, 用于合成气直接转化为轻质烯烃的串联催化剂体系。在400 ℃、2 MPa、H2/CO = 1的反应条件下, 总轻质烯烃的选择性高达78.60%, 通过原位和非原位表征发现, 锰的掺入会减小ZnCrAlOy尖晶石的粒径, 从而在催化剂表面形成更多的氧空位, 丰富的氧空位有利于保护更多的轻质烯烃和中间体不被氢化。这些发现对进一步开发将合成气转化为碳氢化合物的高效双功能催化剂具有重要意义。

2.2.2 分子筛组分对催化性能的影响

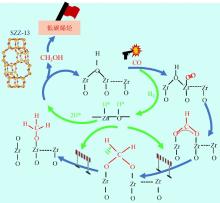

分子筛的酸性质对产物选择性有显著影响。JIAO等[10]证明了酸度较弱的沸石有利于轻质烯烃的形成。SU等[74]将含有低浓度硅(Si/Al = 0.013)的AlPO-18与ZnCrOx耦合, 在390 ℃、4 MPa条件下, CO转化率为25%时, 获得高达29.9的烯烃/石蜡比。一系列表征和密度泛函理论(density functional theory, DFT)计算表明, 低浓度硅的AlPO-18沸石酸强度较弱, 因此对反应中氢化物转移的反应性较低, 导致较高的烯烃/石蜡比。除酸位强度外, 酸位点密度在合成气转化中也起着重要作用。为了解SSZ-13沸石的酸度对合成气转化双功能催化剂催化性能的影响, LIU等[13]通过改变H+交换度来调节布朗斯特(Brø nsted)酸位点的密度。氨-程序升温脱附(NH3-TPD)和傅里叶变换红外光谱表征结果显示, 增加Brø nsted酸性位点密度可显著提高CO转化率和低碳烯烃的选择性, 但当酸性位点密度超过0.10 mmol/g时, 低碳烯烃选择性下降, 烷烃选择性增加。

分子筛孔道结构能够影响最终产物分布。例如氧化锌与分别含有十元环孔道和十二元环孔道的ZSM-5和Beta分子筛耦合, 合成气转化为C4+烃。此外, 含有十元环孔道或十二元环孔道的其他沸石, 如SAPO-11、ZSM-22、ZSM-11和ZSM-12, 有利于汽油系列烃的形成, 并且选择性超过60%[75]。而具有八元环通道的SAPO-34对低碳烯烃的选择性较高。WANG等[76]比较了几种磷酸硅铝系列分子筛SAPO-n(n代表结构型号), 发现具有八元环通道的SAPO-35、SAPO-17、SAPO-34和SAPO-18与ZnAlOx耦合时, 有利于$\mathrm{C}_{2}^{=} \sim \mathrm{C}_{4}^{=}$生成, 而具有十元环通道的SAPO-11和具有十二元环通道的SAPO-31有利于生成C5+烃。

2.2.3 金属氧化物与分子筛混合方式对催化剂的影响

混合方式对金属氧化物和分子筛的接触、分散性和反应物扩散性能具有重要影响。良好的混合方式可以增加二者的接触面积和接触程度, 提高催化剂的活性。JIAO等[10]制备了ZnCrOx/SAPO-34双功能催化剂, 研究了OX-ZEO催化剂的不同混合方式对催化剂反应性能的影响。随着双功能催化剂两个组分之间的紧密程度增加, $ \mathrm{C}_{2}^{=} \sim \mathrm{C}_{4}^{=}$的选择性也越来越高。XU等[77]将Fe3O4@MnO2和ZSM-5沸石两种组分用三种方式混合(石英棉隔开、颗粒混合和粉末混合), 最后得到了与JIAO等[10]相似的结论, 即随着CO活化组分和酸性分子筛邻近程度的增加, 二次加氢反应变弱, 选择性升高。

2.3.1 费托催化剂失活

铁基催化剂和钴基催化剂的失活是FTO工艺中的一个主要挑战。失活机理包括活性相氧化、表面积碳、烧结、中毒。

(1)活性相氧化

较小的催化剂颗粒会渗碳更快, 并且在反应过程中不会再氧化[85]。JIANG等[86]设计了一种具有核(Fe/SiO2)-壳(Silicalite-1)结构的催化剂, 沸石壳紧紧包裹核心催化剂, 提供了特定的限域反应环境, 并在FTS反应中产生空间受限效应和形状选择性功能, 这有助于轻质烯烃的生成并抑制长链烃的形成。因此, 应用核壳纳米结构形式的包封催化剂颗粒是一种抑制长链烃生成、提高轻质烯烃选择性的可行方法。

(2)表面积碳

在FTS过程中形成的非活性表面碳化合物会发生表面碳形成、结垢和催化剂活性位点堵塞。低温费托(low-temperature Fischer-Tropsch, LTFT)工艺(T < 260 ℃)面临无定形碳沉积, 而焦炭沉积是高温费托过程中催化剂失活的最常见原因[85]。XU等[87]制备了由铁基催化剂和HZSM-5沸石组成的杂化催化剂体系。FeMn-HZSM-5催化剂体系在较低温度或较高压力下运行, 最终催化剂由于焦炭沉积堵塞沸石通道而失活。JIANG等[88]研究了一系列用于FTO催化剂的载体和助剂(钠、钾、硫), 将催化剂的失活归因于K诱导的碳沉积和χ -Fe5C2向Fe3O4的可逆转化。

(3)烧结

金属烧结是使用铁基催化剂进行FTS中最常见的挑战之一。活性相的烧结通常是由小金属颗粒迁移和聚结导致的。有研究指出FTS的放热性质可以提高铁微晶的局部温度, 导致移动微晶烧结[85]。GU等[89]研究了铁纳米约束、Bi和Pb对Fe-CNT催化剂结构和催化性能的联合影响。应用了两种类型的铁纳米粒子限制, 包括限制在CNT外部和限制在CNT内部的样品。限制在CNT内的Bi和Pb改性的铁纳米粒, 对轻质烯烃的选择性最高, 且在100 h内没有表现出失活迹象。

(4)催化剂中毒

催化剂中毒是指杂原子混入反应体系中, 吸附于催化剂活性中心上使催化剂活性下降甚至完全丧失, 其中硫化物引起的中毒最为常见。BARTHOLOMEW等[90]通过在原料气中加入不同浓度的H2S, 考察了催化剂的硫中毒情况。发现随着H2S浓度增加, 催化剂的活性降低, 同时重质烃的选择性增加。原因是S占据了催化剂金属活性中心的吸附位点, 导致活性金属表面的氢不足, 反应生成的烯烃无法及时加氢脱附, 导致重质烃选择性增大。另外, NH3、HCN和NOx等含氮化合物也会造成催化剂中毒, 微量氮即可导致催化剂失活, 因此通常要求原料气中的氮含量小于0.05 µ L/L。

2.3.2 双功能催化剂失活

在反应过程中, MTO反应的烃池机制和恶劣反应条件会造成金属纳米粒子的烧结[91, 92, 93, 94], 从而导致催化剂失活。另外, SAPO-34型沸石虽是Chabasite分子筛类, 具有独特拓扑结构, 对乙烯具有合适的酸度和完美的形状选择性, 但传统的SAPO-34催化剂在克服其微孔网络造成的扩散限制问题方面面临挑战, 微孔网络限制了反应物和催化剂之间的传质, 从而加速了通道内的碳沉积, 缩短了催化剂的使用寿命[94]。最后, 双功能组分间的相互作用导致的元素迁移也可能导致催化剂活性的改变, 甚至失活。WANG等[95]选取了四种具有代表性的氧化物(In2O3、ZnO、Cr2O3和ZrO2)与H-ZSM-5分子筛耦合, 以甲醇中间体为导向将CO2氢化为碳氢化合物, 探究金属迁移与催化性能之间的相关性。研究发现, In2O3/H-ZSM-5或ZnO/H-ZSM-5反应过程中, 金属氧化物或其还原物质会迁移到沸石表面及微孔通道中, 导致Brø nsted酸性位被中和, 从而降低了C2+烃类的生成。而Cr2O3和ZrO2的迁移能力较弱, 导致Cr2O3/H-ZSM-5和ZrO2/H-ZSM-5催化剂对C2+烃的选择性较高。这项工作初步揭示了被忽视的元素迁移及其对CO/CO2加氢双功能催化剂催化行为的影响, 为新兴多功能催化剂的合理设计提供了参考。

除催化剂本身催化特性外, 合成气制备低碳烯烃产物还受其他外在因素影响。改变温度、压力、原料气配比等将获得不同碳数的产物。通常, 升高温度能够增加反应速率, 增大低碳烯烃的产量。但是温度过高会导致烯烃二次加氢反应的发生, 同时生成大量甲烷。此外, 温度过高也会造成催化剂烧结而失活。徐龙伢等[96]研究了不同温度下K-DM(高硅沸石)-II负载铁锰催化剂对产物选择性的影响。实验表明, CO转化率和甲烷的选择性随温度的升高而增大, 低碳烯烃则表现出相反的趋势。由于合成气制烯烃是气相反应, 反应物(CO、H2)的转化率会随着反应压力的变化而变化, 最后影响产物的分布[97, 98]。LI等[35]发现在一定的压力范围内, CO的转化率和烯烃的选择性随压力的增大而增大, CH4和CO2的选择性则相反。降低空速, 合成气在催化剂上的停留时间变长, CO的转化率增大; 但是过长的停留时间不仅会减少反应物进入反应器中的量, 还会对产物选择性产生影响, 最终影响目标产物的产率。CO的转化率和产物分布还受H2/CO比的影响。MARTINELLI等[99]在不同气氛下(CO/CO2, H2/COx)考察了Fe-Zn-Cu-K催化剂, 发现低碳烯烃的选择性会随着CO含量增加而提高。

催化剂制备方法也会对催化剂的活性和产物选择性产生影响。KANG等[100]通过共沉淀法、溶胶-凝胶法制、湿浸渍和浸渍/沉淀法等制备Fe-Cu-Al-K催化剂, 考察不同的制备方法对催化剂性能的影响。该催化剂在300 ℃、1 MPa和H2/CO = 2的条件下反应70 h, 发现用溶胶-凝胶方法制备的催化剂表现出较高的$\mathrm{C}_{2}^{=} \sim \mathrm{C}_{4}^{=}$选择性, 在CO转化率为96%的情况下, 烯烃的产率为11%, 甲烷的选择性降低至7%。

费托合成路线的CO转化率较高, 但是产物选择性受到ASF分布的限制。在设计催化剂时, 可以通过添加助剂、优化惰性载体和催化剂结构来提高催化剂性能。但需谨慎使用促进剂, 以避免催化剂中毒; 新型碳材料(碳纳米管、氮掺杂碳材料)作为费托反应的惰性载体, 为精确控制CO的活化和C-C偶联反应提供了新的可能性; 同时, 还需要加强对FTS机理的深入研究, 以阐明CO的活化机制、C-C耦合反应以及碳链终止反应的催化机理, 从而为设计新型费托合成催化剂提供理论指导。针对合成气经双功能催化路线直接制备低碳烯烃, 需要对CO和H2活化进行原位探测研究, 为精确设计和高效制备OX-ZEO催化剂提供可靠依据, 提高CO的转化率; 沸石的酸位密度是调节CO转化率的另一个因素, 如何合成具有较高酸密度而不同时改变结构和增强酸度的沸石, 是目前亟待解决的一个问题。需要开展更复杂的实验, 以进一步阐明组分间构效关系和反应机理, 提高催化性能。与费托合成路线相同, 需要采用同时满足高压和高温的先进表征技术开展更深入的研究, 以揭示OX-ZEO双功能催化机理, 明确关键中间体的形成机制。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|

| [99] |

|

| [100] |

|