0 引言

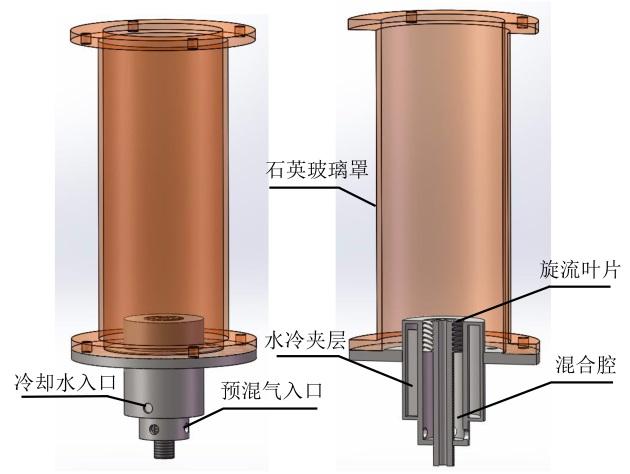

1 实验部分

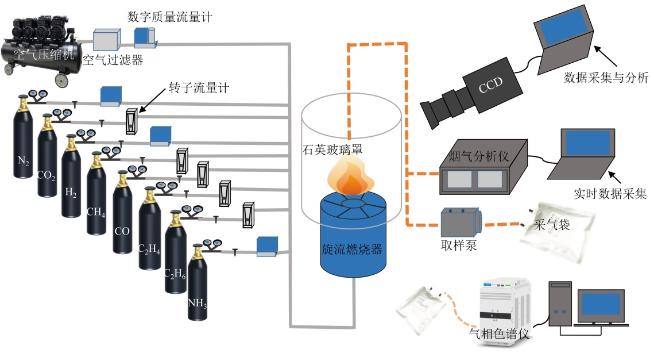

1.1 燃烧系统

Fig. 1 Schematic diagram of combustion experiment platform图1 燃烧实验平台示意图 |

Fig. 2 3D schematic diagram of swirl burner图2 旋流燃烧器三维示意图 |

Table 1 Composition and content of sludge pyrolysis gas表1 污泥热解气组成及含量 |

| 组分 | 体积含量/% |

|---|---|

| CO2 | 40.6 |

| H2 | 26.9 |

| CH4 | 13.5 |

| CO | 13.5 |

| C2H6 | 2.2 |

| N2 | 1.7 |

| C2H4 | 1.6 |

Table 2 Experimental parameters under different equivalence ratio表2 各实验条件的工况参数 |

| 工况 | P/kW | XNH3/% | φ |

|---|---|---|---|

| 1 | 5 | 0 | 0.8 |

| 2 | 1.0 | ||

| 3 | 1.2 | ||

| 4 | 10 | 0.8 | |

| 5 | 1.0 | ||

| 6 | 1.2 | ||

| 7 | 20 | 0.8 | |

| 8 | 1.0 | ||

| 9 | 1.2 | ||

| 10 | 30 | 0.8 | |

| 11 | 1.0 | ||

| 12 | 1.2 |

1.2 化学发光检测

2 结果与讨论

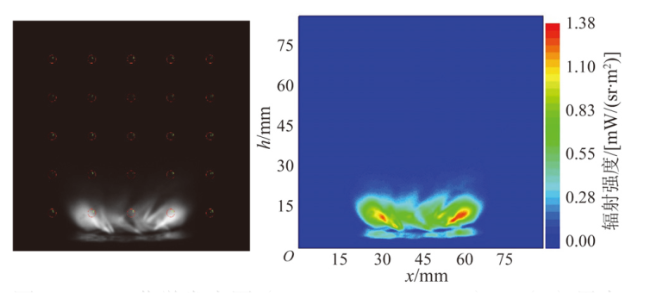

2.1 旋流火焰结构测量方法

Fig. 3 Chemiluminescence diagram of OH* (φ = 1.0, XNH3 = 0%): (a) black & white; (b) pseudo-color图3 OH* 化学发光图(φ = 1.0,XNH3 = 0%):(a)黑白图;(b)伪彩图 |

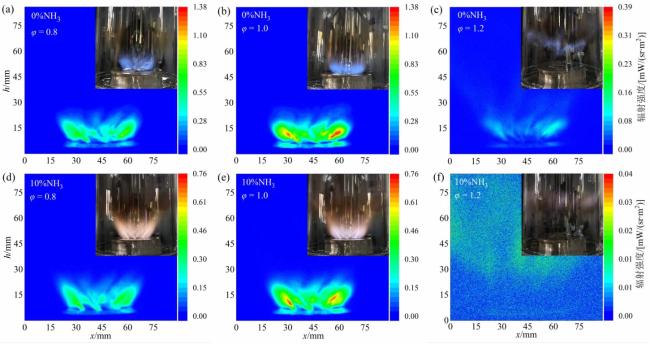

2.2 当量比对旋流火焰结构的影响

Fig. 4 Chemiluminescence diagram of OH* under different equivalence ratios图4 不同当量比下OH* 化学发光图 |

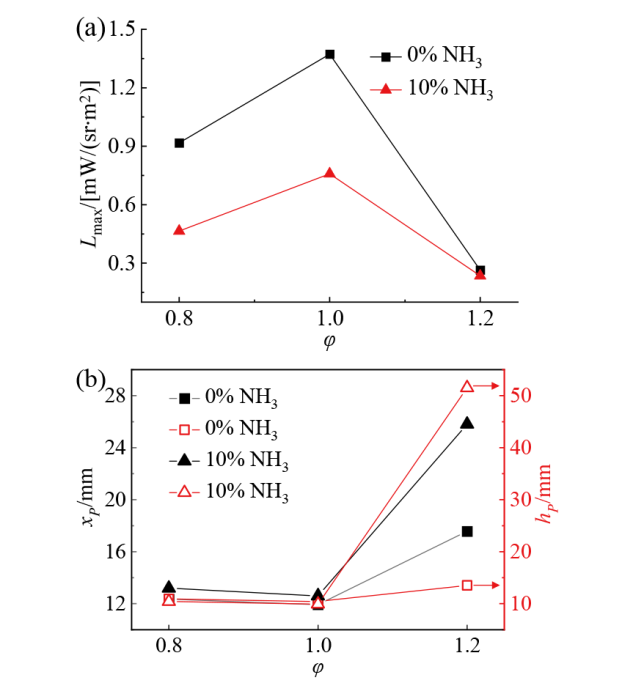

Fig. 5 Radiation intensity peaks (a) and peak positions (b) of OH* under different equivalence ratios图5 不同当量比下OH* 辐射强度峰值(a)及峰值位置(b) |

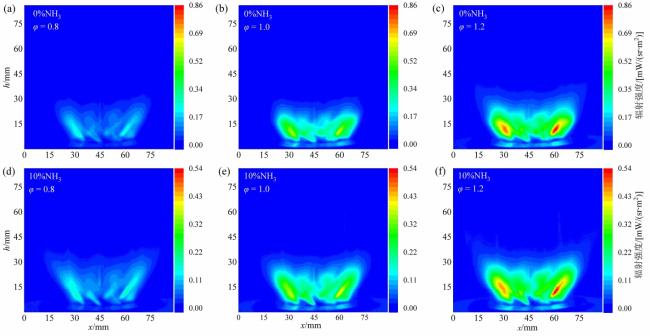

Fig. 6 Chemiluminescence diagram of CH* under different equivalence ratios图6 不同当量比下CH* 化学发光图 |

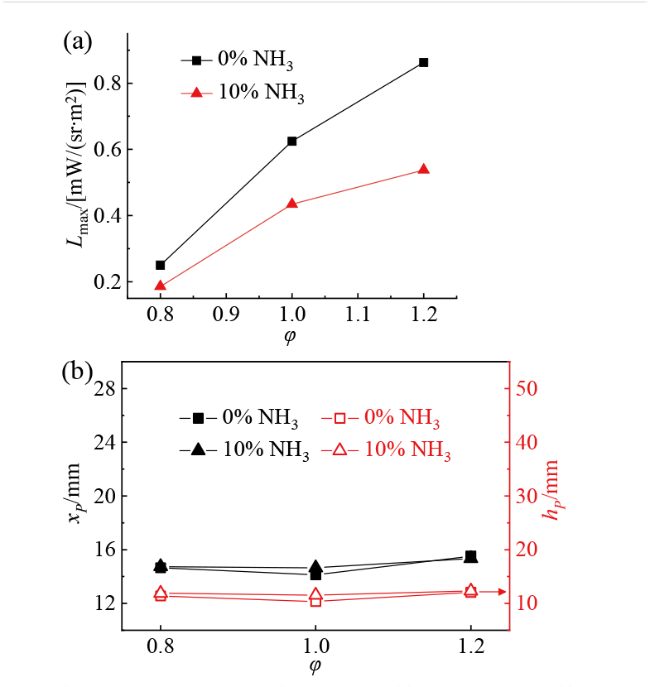

Fig. 7 Radiation intensity peaks (a) and peak positions (b) of CH* under different equivalence ratios图7 不同当量比下CH* 辐射强度峰值(a)及峰值位置(b) |

2.3 掺氨比对旋流火焰结构的影响

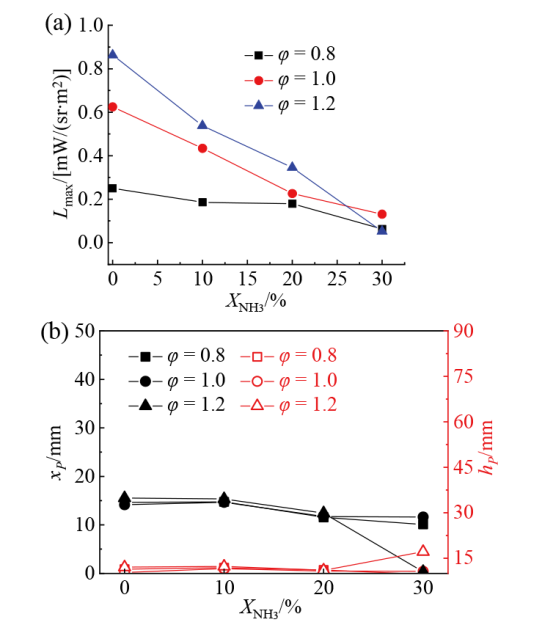

Fig. 8 Chemiluminescence diagram of OH* under different ammonia doping ratios图8 不同掺氨比下OH* 化学发光图 |

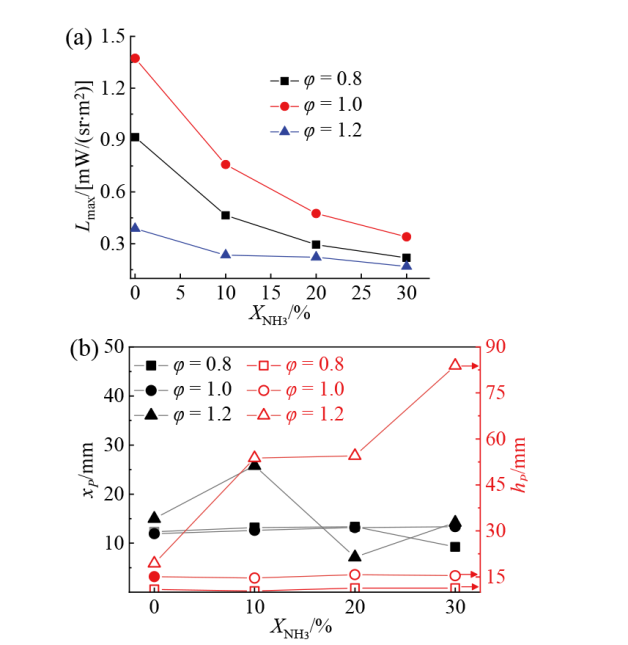

Fig. 9 Radiation intensity peaks (a) and peak positions (b) of OH* at different ammonia blending ratios图9 不同掺氨比下OH* 辐射强度峰值(a)及峰值位置(b) |

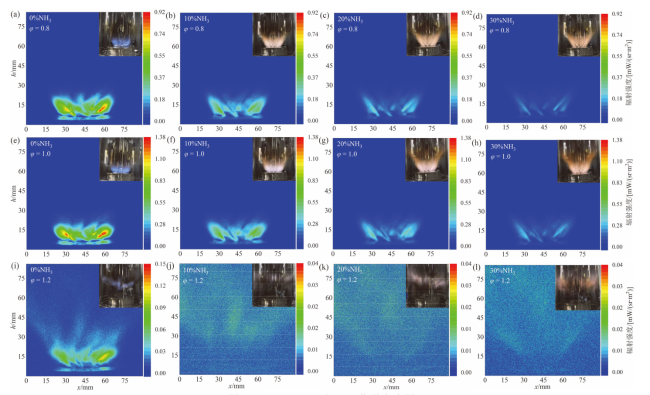

Fig. 10 Chemiluminescence diagram of CH* under different ammonia doping ratios图10 不同掺氨比下CH* 化学发光图 |

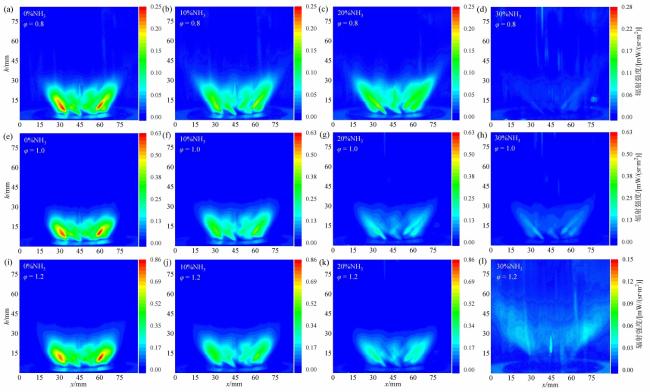

Fig. 11 Radiation intensity peaks (a) and peak positions (b) of CH* at different ammonia blending ratios图11 不同掺氨比下CH* 辐射强度峰值(a)及峰值位置(b) |

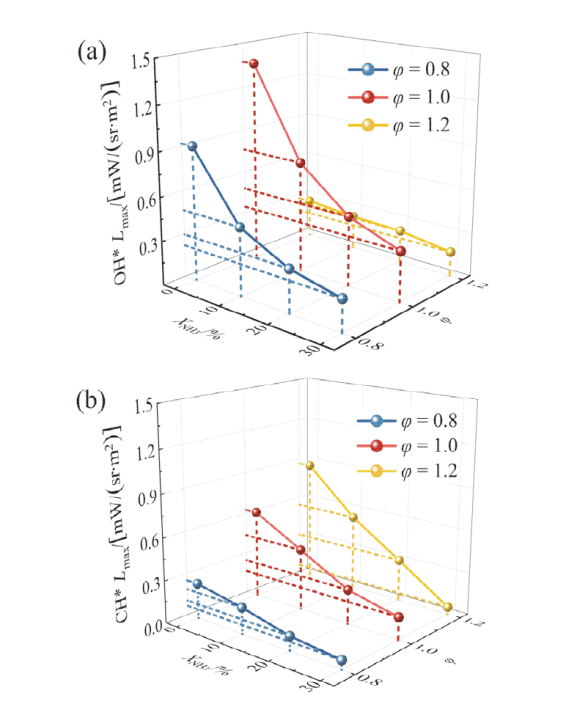

Fig. 12 Radiation intensity peaks of OH* (a) and CH* (b) under different equivalence ratios and ammonia doping ratios图12 不同当量比和掺氨比下的OH*(a)、CH*(b)辐射强度峰值 |