0 引言

1 梯次利用电池筛选

1.1 退役电池外观筛选

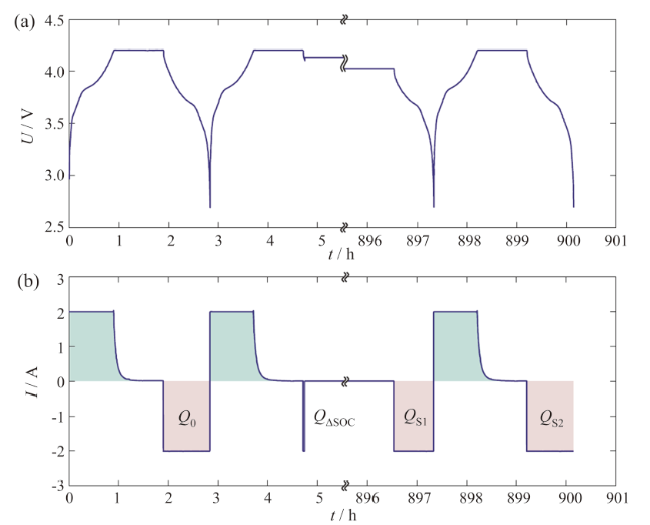

1.2 退役电池SOH评估

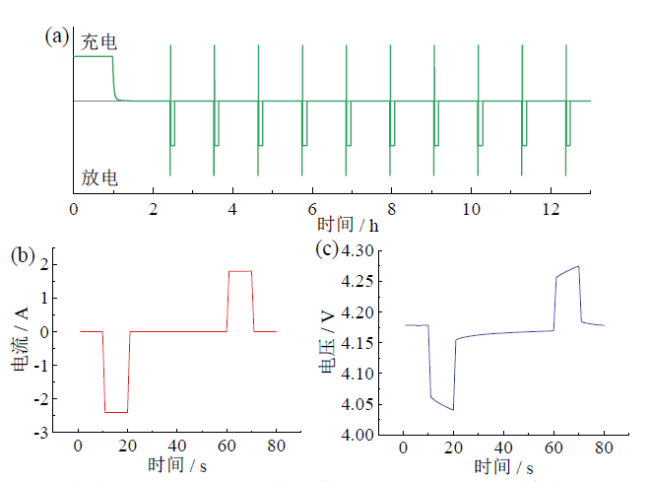

Fig. 1 (a) Complete HPPC sequence; current-time curve (b) and voltage-time curve (c) under the single HPPC test图1 (a)Freedom CAR 手册中HPPC测试流程;单个HPPC测试中的电流-时间曲线(b)和电压-时间曲线(c) |

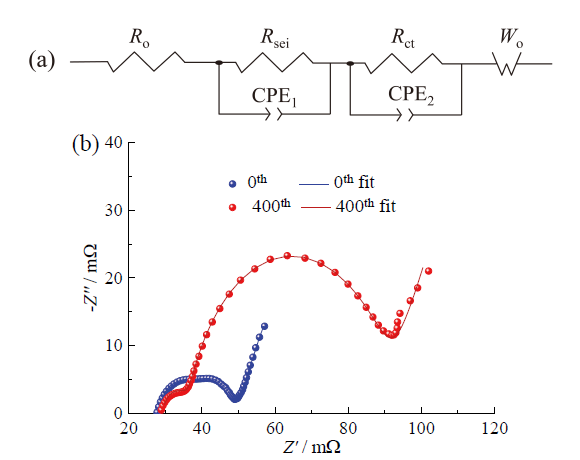

Fig. 2 (a) Equivalent circuit; (b) raw and fitted EIS curves of NCA/graphite battery before and after cycling图2 (a)等效电路;(b)NCA/石墨电池循环前和循环后的EIS曲线 |

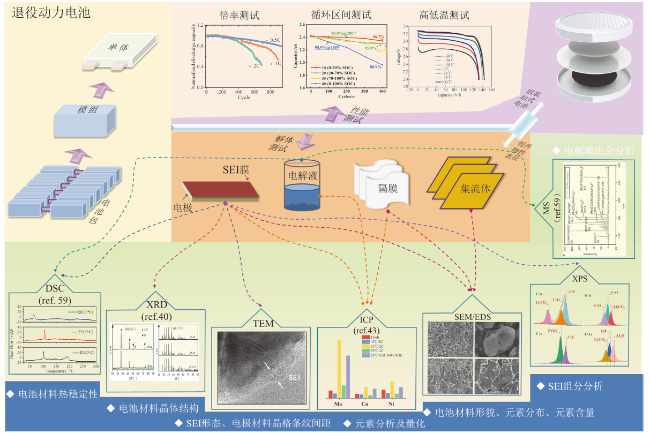

2 退役动力电池梯次利用性能测试分析

2.1 外特性性能测试分析

2.2 解体测试分析

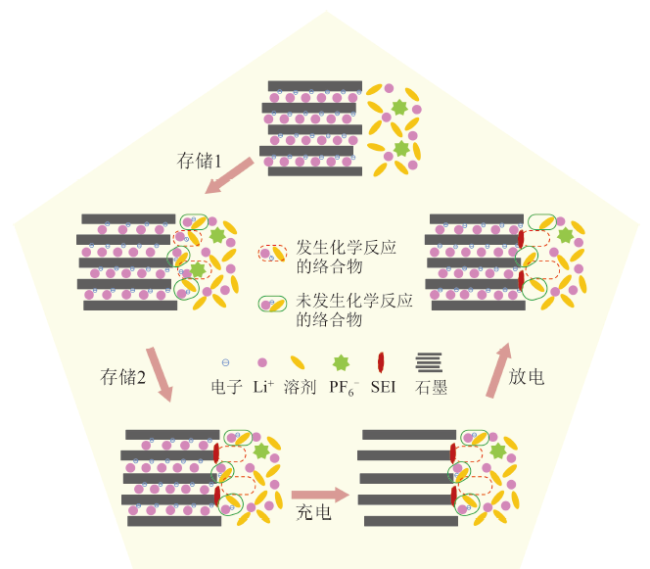

Fig. 5 The illustration of characteristic tests and post-mortem analysis for retired batteries图5 退役电池性能测试及解体测试分析示意图 |

Table 1 The test method and its abbreviation used in post-mortem analysis in figure 5表1 图5中解体分析使用的测试方法及其缩写 |

| 测试方法 | 缩写 |

|---|---|

| 差示扫描微量热仪(differential scanning calorimeter) | DSC |

| 透射电子显微镜(transmission electron microscope) | TEM |

| 电感耦合等离子体(inductively coupled plasma) | ICP |

| X射线能谱仪(energy dispersive spectrometer) | EDS |

| X射线光电子能谱技术(X-ray photoelectron spectroscopy) | XPS |

| 电喷雾质谱(electrospray ionization mass spectrometry) | EIS-MS |

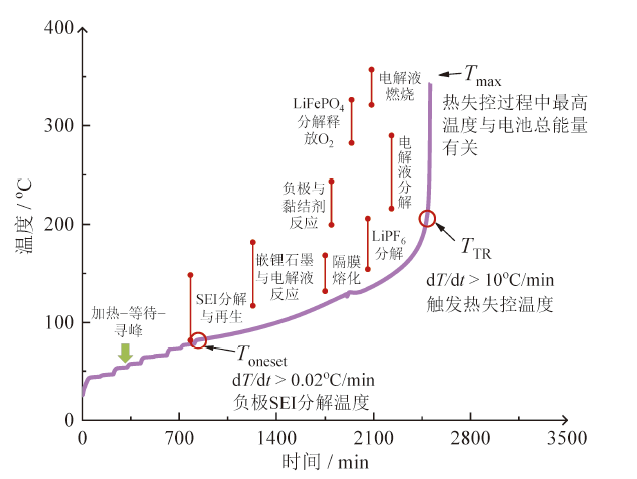

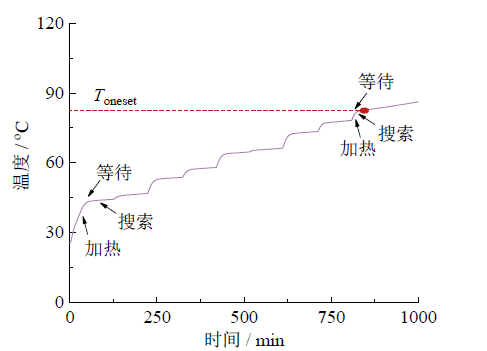

2.3 梯次利用电池热失控性能分析

Fig. 6 Thermal runaway curve and mechanism of LiFePO4/ graphite battery图6 LiFePO4/石墨电池热失控曲线及热失控机理 |

Fig. 7 The work mode of H-W-S in the ARC test图7 ARC测试中的H-W-S 工作模式 |

3 重组与梯次利用场景

3.1 退役电池重组

3.2 梯次利用场景

Table 2 Comparison between lead-acid batteries and LiFePO4 lithium ion batteries on energy storage[76]表2 铅酸电池与梯次利用磷酸铁锂电池在储能方面对比数据[76] |

| 电池 | 循环寿命 / 次 | 能量密度 / (W∙h/kg) | 工作温度 / ℃ | 价格 / (元/t) (包括安装及磷酸铁锂电池的重组费用) | 性价比 (设铅酸电池为1) |

|---|---|---|---|---|---|

| 铅酸电池 | 400 ~ 600 | 40 ~ 45 | 5 ~ 30 | 10 000 | 1.00 |

| 梯次磷酸铁锂动力电池 | 400 | 60 ~ 90 | -20 ~ 55 | 10 000 ~ 16 000 | 1.20 |

| 800 | 2.13 | ||||

| 1 500 | 3.61 | ||||

| 2 000 | 4.44 |