0 引言

1 开采区地热地质概况

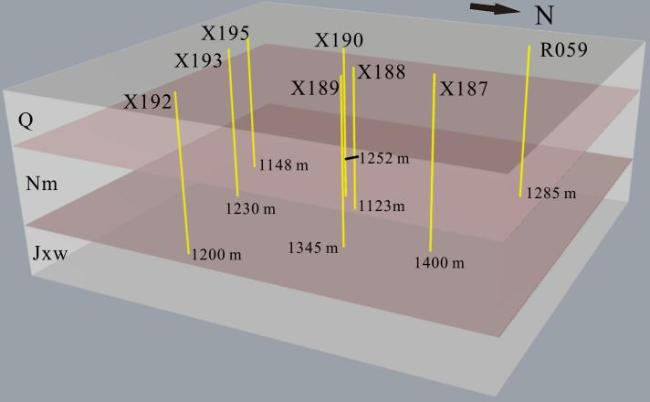

1.1 开采区地质概况

Fig. 1 Formation distribution and well location layout图1 地层分布和井位布置 |

1.2 开采区地热储层特征

1.3 开采区群井特征

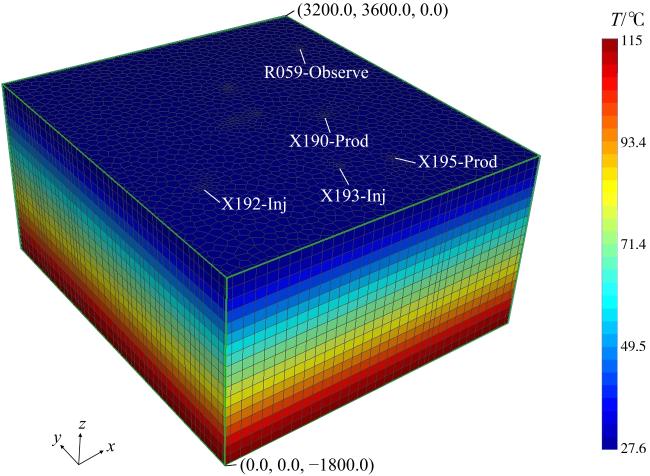

2 模型构建

2.1 计算理论和模拟器

Fig. 2 Establishment of 3D geothermal model and meshing of geothermal wells图2 地热井三维地温场模型构建及网格划分 |

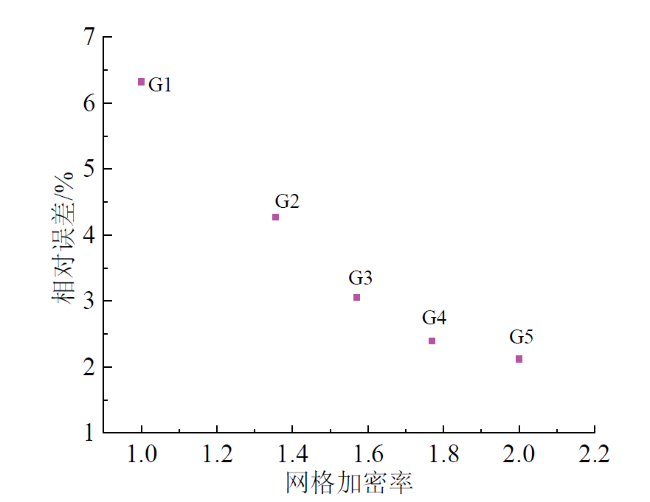

2.2 网格独立性验证

Fig. 3 Model grid independence verification图3 模型网格独立性验证 |

2.3 模型参数

Table 1 Formation parameters of numerical model表1 数值模型地层参数 |

| 地层深度/m | 孔隙度/% | 渗透率/m2 | 密度/(kg/m3) | 比热容/[J/(kg∙K)] | 导热系数/[W/(m∙K)] |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 ~ 400 | 25 | 8.9 × 10-14 | 2 400.0 | 840.0 | 2.1 |

| 400 ~ 1 000 | 35 | 9.5 × 10-14 | 2 450.0 | 840.0 | 2.2 |

| 1 000 ~ 1 100 | 30 | 7.2 × 10-13 | 2 500.0 | 850.0 | 2.3 |

| 1 100 ~ 1 200 | 32 | 3.9 × 10-13 | 2 550.0 | 850.0 | 2.4 |

| 1 200 ~ 1 300 | 35 | 4.8 × 10-13 | 2 600.0 | 850.0 | 2.4 |

| 1 300 ~ 1 400 | 30 | 3.9 × 10-13 | 2 600.0 | 860.0 | 2.5 |

| 1 400 ~ 1 500 | 30 | 3.6 × 10-13 | 2 650.0 | 860.0 | 2.5 |

| 1 500 ~ 1 800 | 10 | 1.7 × 10-13 | 2 650.0 | 860.0 | 2.6 |

Table 2 Parameters of production well and injection well表2 生产井和回灌井参数 |

| 井号 | 井深/m | 取热段/m | 平均注入量/(m3/h) | 平均注入温度/℃ | 平均开采量/(m3/h) | 回灌率/% |

|---|---|---|---|---|---|---|

| X190-Prod | 1 252.0 | 905.8 ~ 1 252.0 | — | — | 72.0 | — |

| X192-Inj | 1 200.6 | 935.1 ~ 1 200.6 | 67.2 | 30 | — | 93.3 |

| X193-Inj | 1 230.2 | 970.0 ~ 1 230.2 | 68.7 | 20 | — | 95.3 |

| X195-Prod | 1 148.0 | 921.3 ~ 1 148.0 | — | — | 72.0 | — |

| R059-Observe | 1 285.0 | 1 108.0 ~ 1 285.0 | — | — | — | — |

注:Prod代表生产井;Inj代表注入井;Observe代表观测井。 |

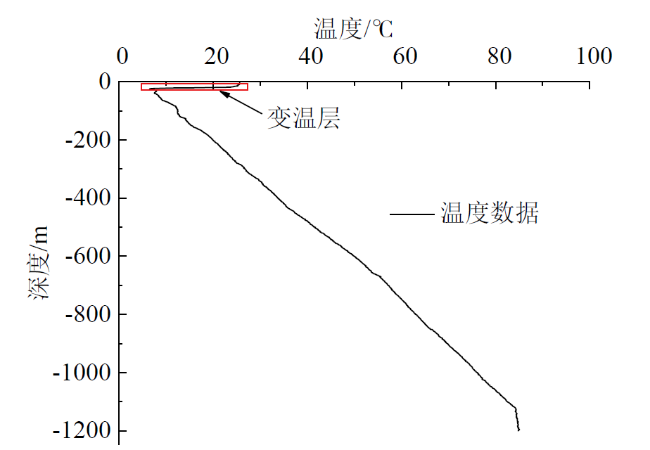

2.4 初始条件和边界条件

Fig. 4 Temperature distribution measured by distributed optical fiber in geothermal wells图4 地热井分布式光纤实测温度分布 |

2.5 现场监测及模型验证

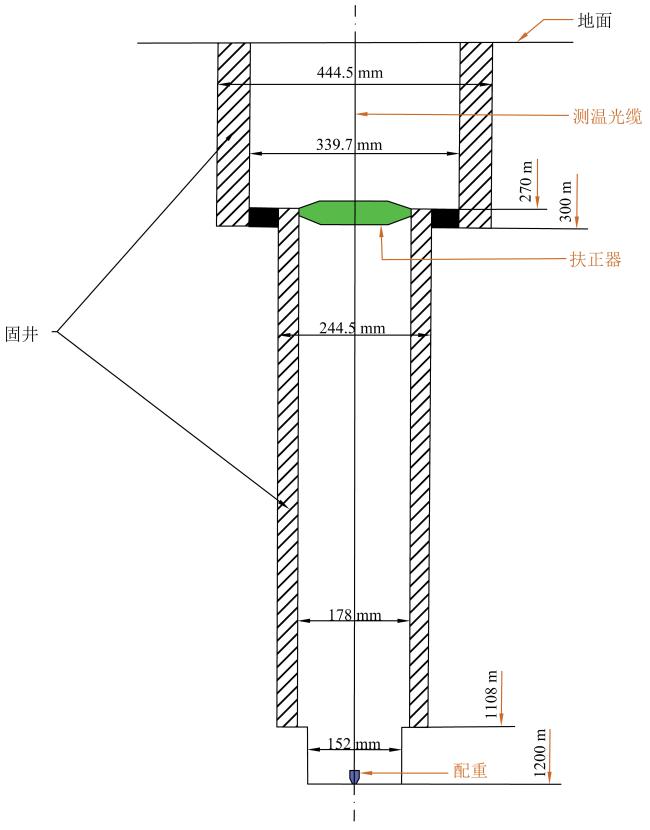

Fig. 5 Temperature monitoring using distributed fiber optic real-time transmission technology图5 分布式光纤实时传输技术温度监测示意图 |

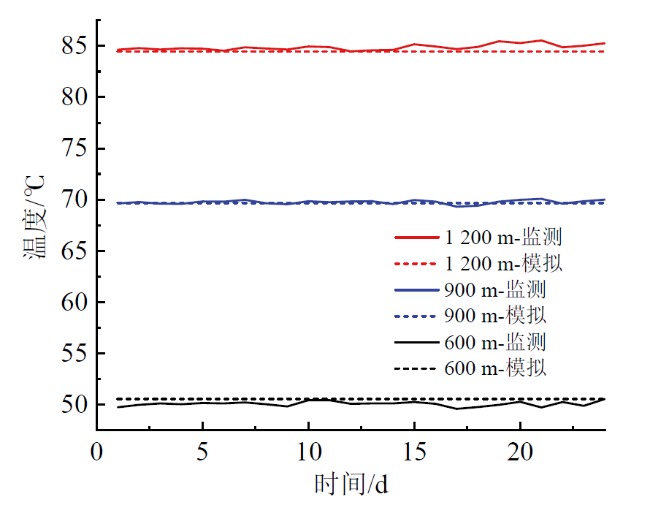

Fig. 6 Comparison between real-time temperature transmission through optical fiber and model results图6 光纤实时传输温度与模型结果对比 |

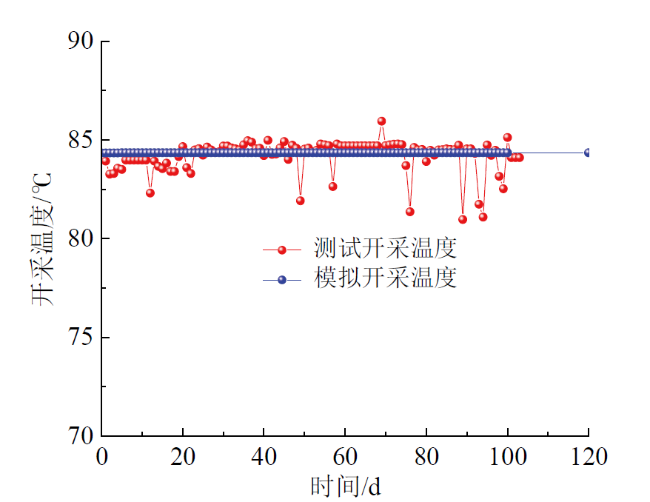

Fig. 7 Comparison of outlet temperature and numerical results of production well X190图7 生产井X190出水温度与数值结果对比 |

3 结果与讨论

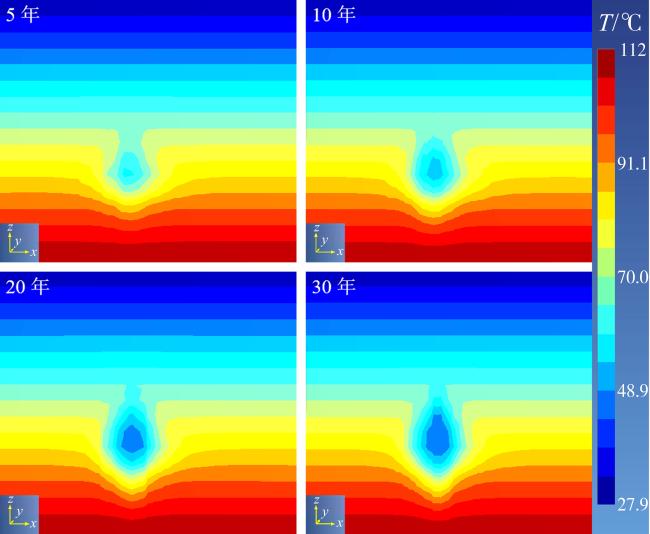

3.1 温度场演化分布规律

Fig. 8 Evolution distribution of temperature field around well X192图8 井X192周围温度场演化分布图 |

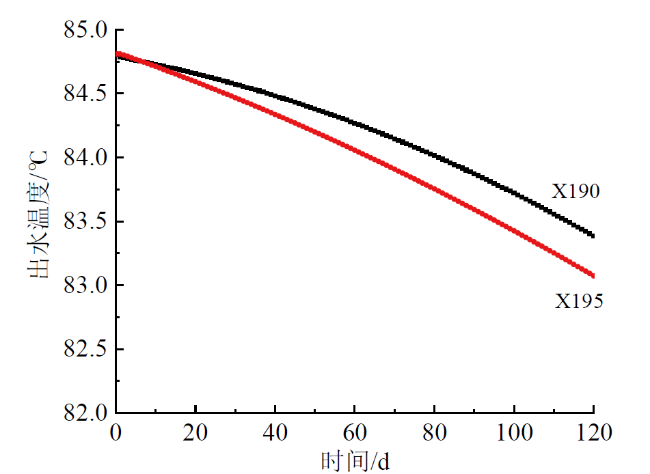

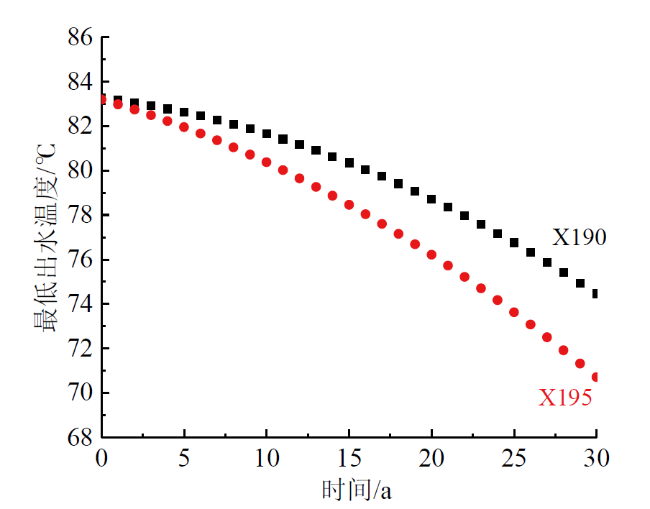

3.2 出水温度演化过程

Fig. 9 Evolution of water temperature in production wells during short-term operation图9 短期运行时生产井出水温度演化曲线 |

Fig. 10 Evolution of minimum outlet temperature of production well with time under mining and injecting conditions图10 采灌条件下生产井最低出水温度随时间演化曲线 |

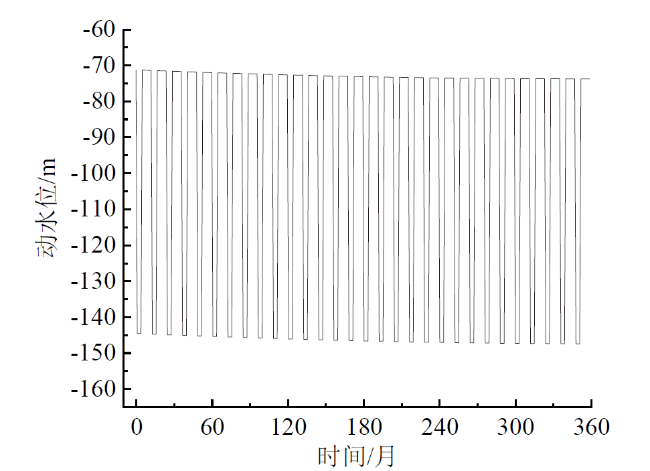

3.3 地热井水位演化规律

Fig. 11 Variation of dynamic water level during mining process图11 开采过程中动水位变化情况 |

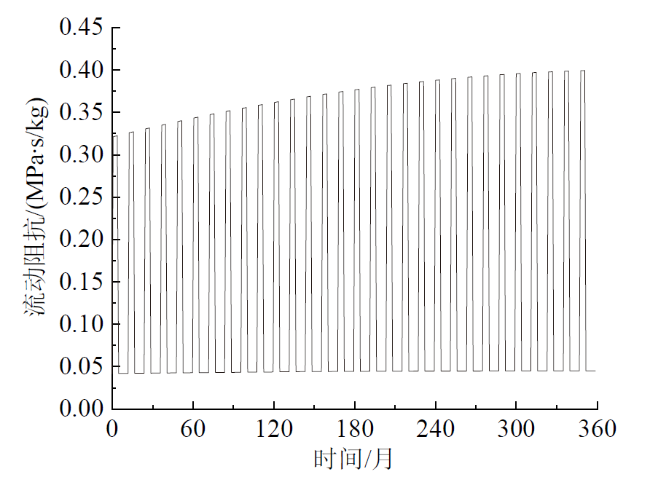

3.4 流动阻抗分析

Fig. 12 Evolution characteristics of flow impedance with time during mining process图12 开采过程中流动阻抗随时间演化特征 |

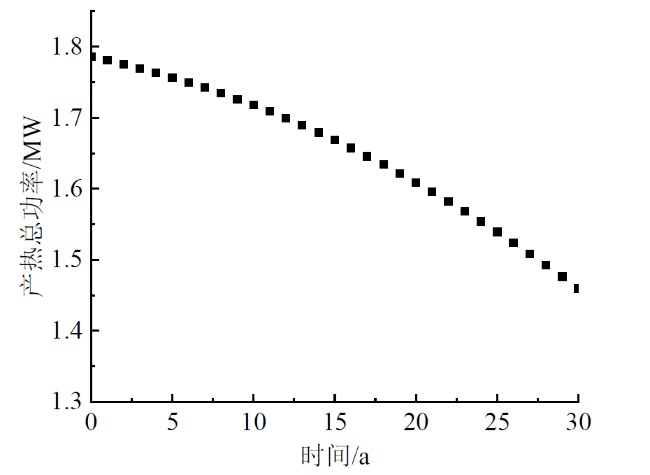

3.5 供暖能力评价

Fig. 13 Evolution of total heat power of geothermal wells with time图13 地热群井产热总功率随时间演化情况 |