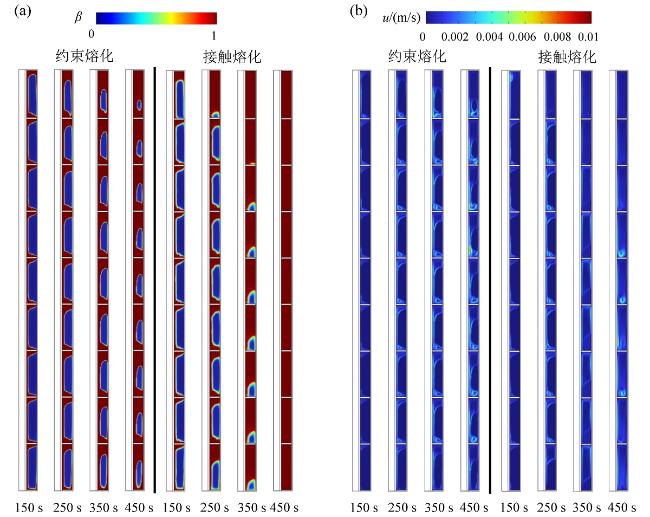

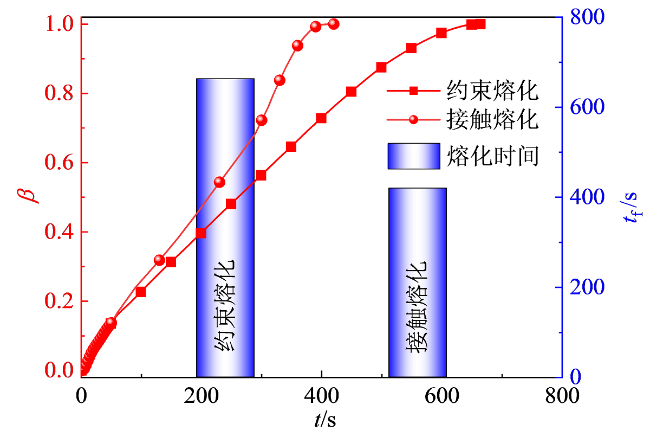

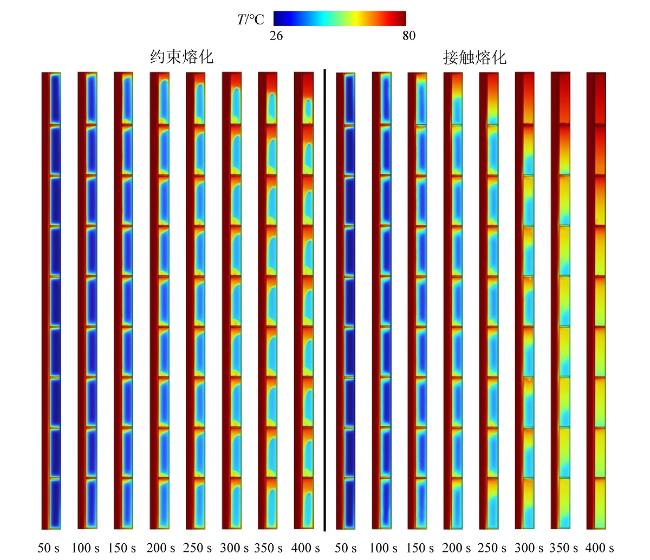

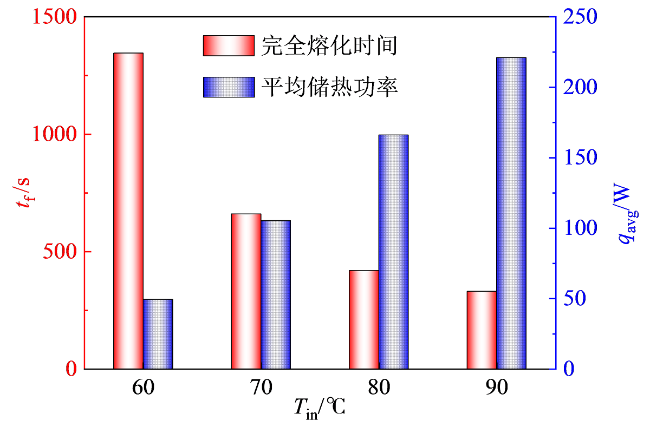

上述潜热存储强化方式在本质上属于被动式技术,无法有效解决储放热过程中由于传热路径增大而导致的潜热储热器换热效率不断衰减的关键难题。在相变材料的熔化过程中,相变材料被局限在固定位置,且随着熔化的进行,熔融层逐渐变厚、传热性能逐渐下降的熔化模式称为约束熔化模式;而相变材料处于自由移动状态且受外力作用下固态相变材料与加热面近距离接触的高效熔化模式称为接触熔化模式

[22]。对于潜热储热器的储热过程而言,相变材料在熔化过程难以维持高效传热的接触熔化模式,大多数时间内相变材料还是由约束熔化模式主导。NICHOLAS等

[23]最先发现相变材料的接触熔化模式传热速率比非接触熔化模式高出至少一个数量级。因此,如何充分利用接触熔化实现相变材料熔化强化传热成为了国内外普遍关注的前沿热点。鉴于接触熔化传热涉及多个复杂物理过程,学者们一般通过可视化实验观测来揭示接触熔化过程的流动和传热表观特性

[24⇓-26]。为探究接触熔化传热机理,学者们通过流动传热微分控制方程开展了一定的理论建模研究。然而,现有研究通常是采用大量假设来构建简化的理论模型,且理论分析大多是基于一维、二维尺度的稳态或准稳态模型

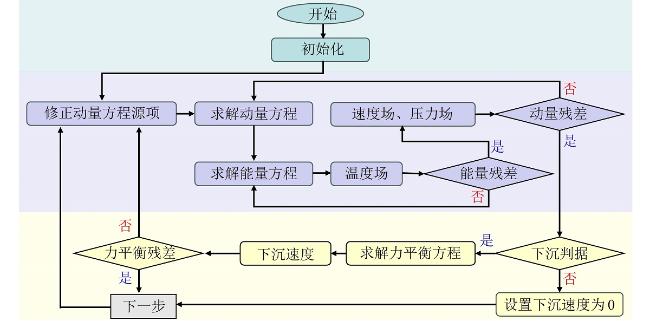

[27-28]。伴随计算机技术的飞速发展,焓法模型逐渐发展为模拟固液相变问题的主要工具,并相继发展出全耦合四方程模型

[29](连续性、动量、能量以及力平衡方程)、薄液膜能量平衡法

[30-31]以及修正焓−孔隙率模型

[32-33]等。然而,这些模型均进行了大量假设导致仿真结果与实验数据差距过大。全耦合四方程模型的精度虽然较高,但计算时间和计算资源消耗过大,难以大规模推广。此外,目前关于接触熔化的研究主要涉及结构相对简单的容器,如球体、圆柱管和矩形腔体。然而,具有复杂结构的潜热储热器中接触熔化性能的研究相对较少,大多数研究成果仅通过实验观察获得。因此,在翅片式潜热储热器中约束熔化和接触熔化的传热机制尚未充分揭示,特别是热对流对这两种熔化模式的影响差异。