0 引言

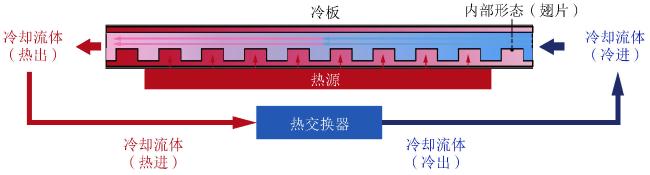

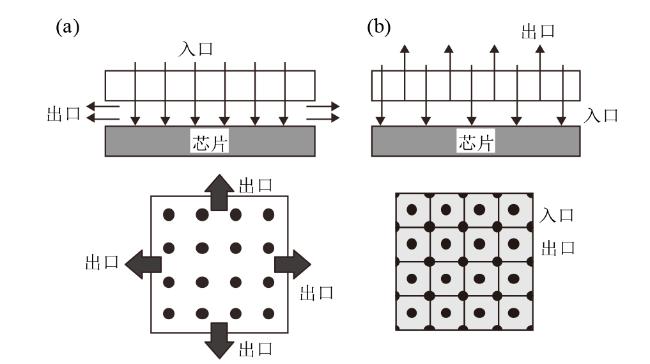

1 冷板式液冷

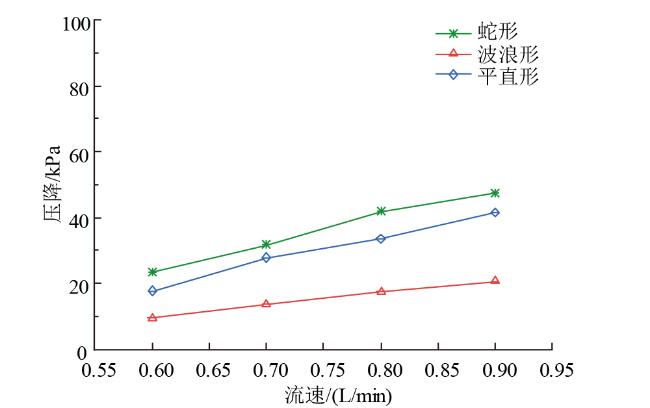

1.1 流道结构的影响

1.2 相变特性的影响

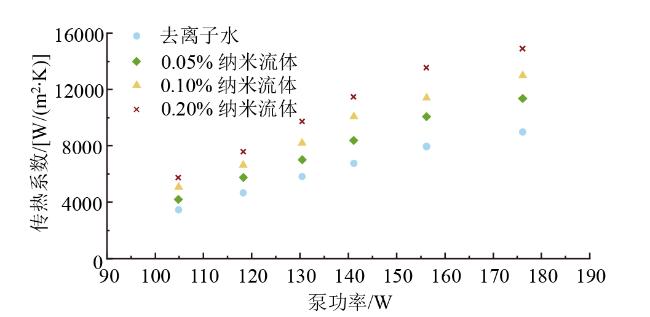

1.3 冷却介质种类的影响

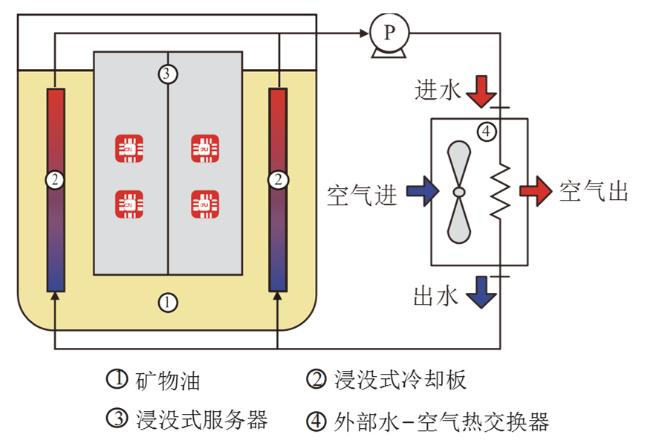

2 浸没式液冷

表1 常用的冷却液热物性参数Table 1 Thermophysical parameters of typical coolants |

2.1 单相浸没式液冷

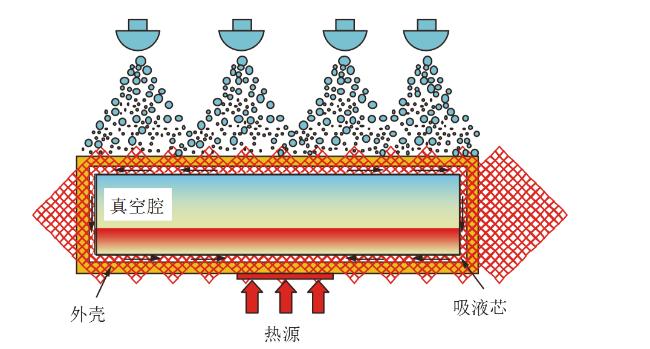

2.2 两相浸没式液冷

表2 浸没式液冷研究进展总结Table 2 Summary of immersion cooling research progress |

| 冷却液 | 流动状态 | 研究结论 | 运行参数 | 表面处理方式 | 功率/W | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 矿物油 | 单相 | 相比空气,使用矿物油温度下降8.74%,功耗下降16.83% | 入口温度:25 ~ 45 ℃ | — | 95 | SHINDE等[39] |

| PAO-6和FC-40 | 单相 | PAO-6黏度受温度变化更敏感,芯片功率增加,FC-40热阻降低10.4,PAO-6热阻降低25.8% | 入口温度:15 ~ 35 ℃ 入口流速:1 ~ 3 L/min | — | 200 ~ 600 | SHRIGONDEKAR等[40] |

| 氟化液 | 单相 | 冷却液动力黏度对冷却性能影响最大 | 入口温度:20 ℃ 入口流速:5.1 L/s | — | 2 × 270 | CHEN等[41] |

| 油基碳化硅纳米流体 | 单相 | 表面传热系数比矿物油高11.7% | 入口温度:25 ℃ 入口流速:雷诺数为250 ~ 3 000 | — | 60 | LUO等[42] |

| Novec 649及Novec 7000 | 两相 | 使用Novec 7000比Novec 649的平均温度降低16.82 ℃,温度不均匀系数下降14.5% | 入口速度:0.2 ~ 1 m/s | — | 6 × 50 | SUN等[44] |

| FC-72 | 两相 | 临界热流密度提高40%,传热系数提高160% | — | 传热表面加入铜纳米线和银纳米线 | 1 200 | KUMAR等[46] |

| 去离子水 | 两相 | 总热阻仅为0.051 ℃/W | — | 热源表面增加VC均热板 | 900 | ZHOU等[47] |

| 水,水/乙二醇混合液 | 两相 | 使用水有效冷却热流密度为562 W/cm2,而水/乙二醇混合液有效冷却为452 W/cm2 | — | 表面用气相沉积法涂覆C型聚对二甲苯绝缘 | — | BIRBARAH等[48] |

3 喷雾式液冷

表3 喷雾式液冷研究进展总结Table 3 Summary of spray cooling research progress |

| 传热增强策略 | 工质 | 效果 | 参考文献 |

|---|---|---|---|

| 喷雾与均热板结合 | R134a | 在热流密度20 ~ 40 W/cm2、喷雾流量1.67 L/min时,整体传热系数高达168.4 kW/(m2⋅K) | ZHAO等[49] |

| 不同喷头配置 | 去离子水 | 减小喷嘴角度并相应增加喷嘴高度后,在θ = 30°、H = 27.59 mm的情况下,热通量达到最大值103.17 W/cm2,相对于θ = 100°,H = 6.21 mm的情况提高了24.03% | YANG等[50] |

| PF 5060 | (1)增加喷嘴流量,表面温度下降6.3 ℃,热阻降低0.2 ℃/W;(2)提高冷凝器风扇功率有效降低系统压力,增强冷却效果 | KANDASAMY等[51] | |

| 使用新型工质 | 铜−氧化铝混合纳米流体和银−石墨烯混合纳米流体 | (1)采用银−石墨烯混合纳米流体的冷却比使用水冷却的临界热通量高126%;(2)有效保证IGBT芯片安全运行 | SIDDIQUI等[52] |

| 干冰颗粒 | 冷却热通量达300 W/cm2,传热系数最高达40 000 W/(m2⋅℃) | WANG等[53] | |

| R1336mzz | 临界热通量达到349 W/cm2 | ZHANG等[54] | |

| 表面界面处理 | 去离子水 | (1)在300 W加热功率下,直翅片表面比光滑表面的传热系数高33.04%,但温度均匀性降低;(2)加入表面活性剂后,表面平均温度降低8.43 ℃,传热系数提高35.57% | LIU等[55] |